Мантия Земли - это своеобразный двигатель, который движет вулканы, перерабатывает земную кору и определяет долговременную эволюцию планеты. Однако одна из ее самых загадочных характеристик - окислительно-восстановительное состояние, или баланс окисленных и восстановленных химических веществ, - оставалась мало известной для ученых, пишет Phys.org.

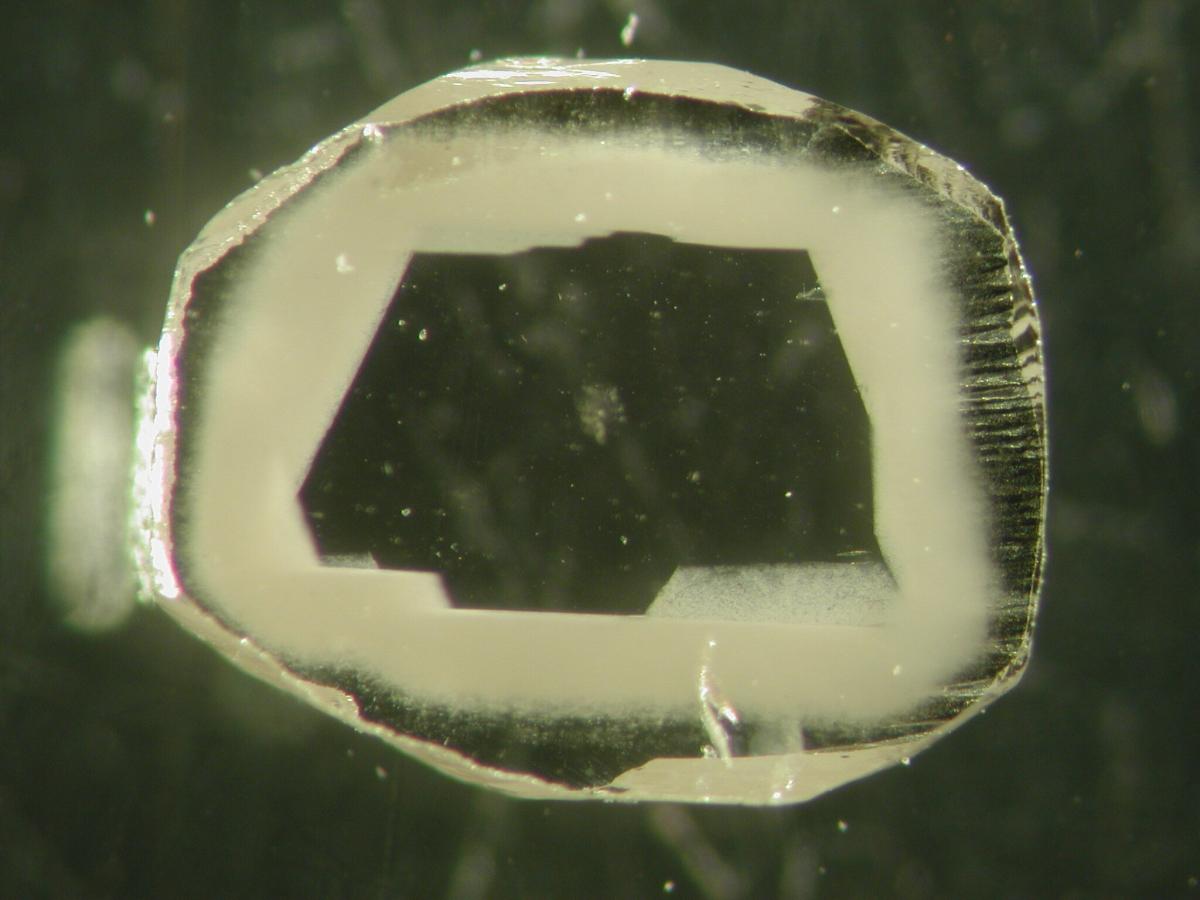

Новое исследование Яэля Кемпе и Якова Вейса из Института наук о Земле Еврейского университета дает редкую возможность заглянуть в эти глубинные процессы. Ученые обнаружили нано- и микровключения в алмазах из шахты Воорспоед в Южной Африке.

В течение десятилетий ученые с помощью моделей и экспериментов предполагали, что никелесодержащие металлические сплавы стабилизируются в мантии на глубине примерно 250-300 км. Однако природных образцов, подтверждающих эту гипотезу, почти не удавалось найти.

Сотрудничая с коллегами из университетов Невады, Кембриджа и Наноцентра Еврейского университета, команда Вейса впервые идентифицировала никель-железные металлические наночастицы и никельсодержащие карбонатные микровключения, которые формировались на глубине 280-470 км и сохранились внутри алмазов. Отмечается, что эти включения стали первым прямым доказательством существования никелесодержащих сплавов на огромной глубине.

Ученые считают, что значение их открытия выходит далеко за пределы подтверждения теорий. Совместное существование никель-железного сплава и никелесодержащих карбонатов свидетельствует о метасоматической реакции окислительно-восстановительного замораживания - динамическом взаимодействии, в котором окисленный карбонатно-кремниевый расплав инфильтрировал восстановленный металлосодержащий перидотит. Это согласуется с более ранними свидетельствами с меньших глубин, что именно так чаще всего формируются природные алмазы.

В таких условиях преимущественное окисление железа по сравнению с никелем привело к обогащению остаточного сплава никелем. Одновременно никелесодержащие карбонаты и сами алмазы кристаллизовались из расплава. Таким образом, алмазы "застыли" в моменте геохимических изменений: преобразовании восстановленной мантийной породы в более окисленную, богатую летучими веществами среду, а также в восстановлении карбонатов с образованием алмазов.

"Это редкий снимок химии мантии в действии. Алмазы действуют как крошечные капсулы времени, сохраняя реакции, которые обычно исчезают, когда минералы снова уравновешиваются с окружающей средой", - отметил Вейс.

Последствия для динамики мантии и магматизма

По мнению ученых, эти выводы имеют широкое значение. Если локализованные метасоматические реакции периодически окисляют небольшие участки мантии, они могут помочь объяснить, почему некоторые включения в других сверхглубоких алмазах демонстрируют неожиданно высокие условия окисления.

Отмечается, что такие процессы также проливают свет на происхождение магм, богатых летучими веществами. Обогащение мантийного перидотита карбонатом, калием и несовместимыми элементами во время этих окислительно-восстановительных событий может подготовить мантию к дальнейшему формированию кимберлитов, лампрофиров и даже некоторых базальтов океанических островов.

Другими словами, крошечные включения в алмазах Воорспоед намекают на масштабные связи между субдукцией, окислительно-восстановительной динамикой мантии и генерацией магм, которые формируют континенты и выносят алмазы на поверхность.

Ученые отмечают: алмазы - это не только драгоценности, но и своеобразные "капсулы времени", которые хранят в себе тайны внутреннего мира Земли.

Другие открытия о внутренних процессах в глубине Земли

Как сообщал ранее УНИАН, ученые разгадали загадку, куда направляется энергия во время землетрясений. В Массачусетском технологическом институте отследили эту энергию, испытывая "лабораторные землетрясения" - миниатюрные аналоги природных землетрясений. Ученые количественно определили полный энергетический баланс таких землетрясений и выяснили, какая доля энергии идет на тепло, какая на тряску и растрескивание.

Выяснилось, что лишь около 10% энергии лабораторного землетрясения вызывает физические сотрясения. Менее 1% идет на разрушение горных пород и создание новых поверхностей. Большая часть энергии землетрясения - в среднем 80% - идет на нагрев участка вокруг эпицентра землетрясения.