Журналисты опубликовали репортаж о швейцарской лаборатории FinalSpark, где учёные разрабатывают компьютеры, работающие на миниатюрных человеческих мозгах.

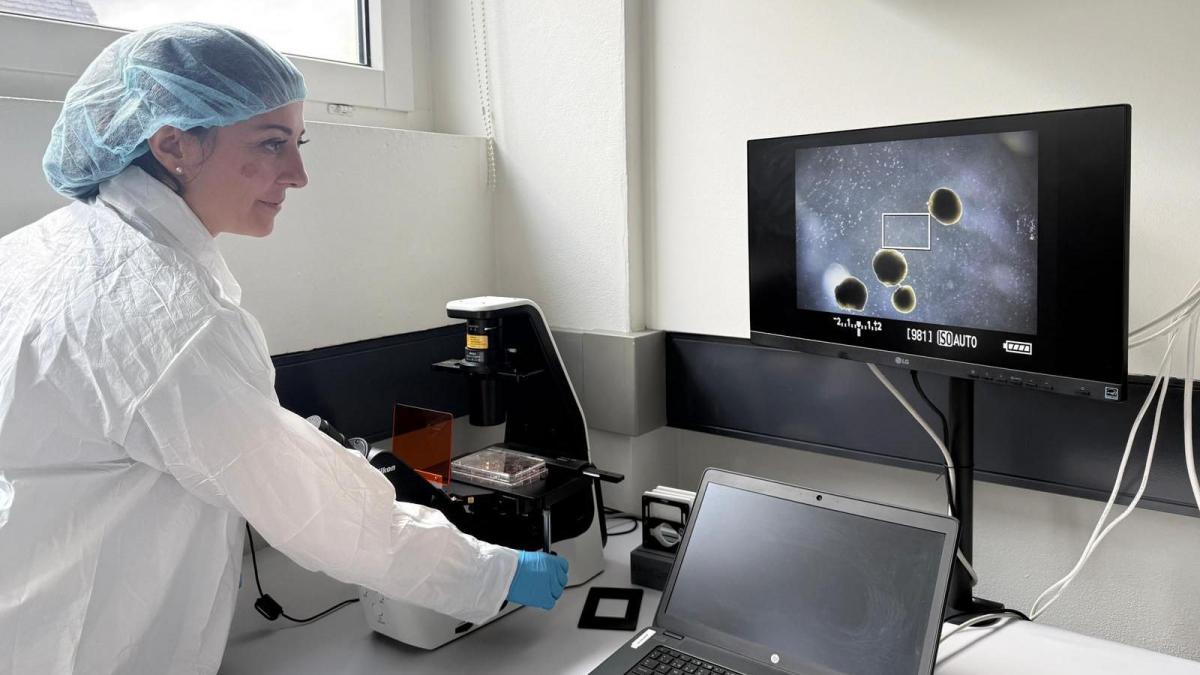

Журналистка BBC Зои Кляйнман посетила лабораторию, где пообщалась с исследователями и своими глазами увидела образцы так называемых Wetware - крошечных мозговых органоидов.

Wetware выращиваются в пробирке из стволовых клеток и представляют собой скопления нейронов, способных передавать сигналы и обрабатывать информацию, пусть и в крайне упрощённой форме.

Процесс создания таких органоидов начинается с обычных клеток кожи, которые перепрограммируют в стволовые, а затем выращивают до состояния мини-мозгов. По словам Кляйнман, под микроскопом они выглядят как несколько маленьких белых шариков.

Однако даже после всех усилий учёных такие структуры живут недолго - около 4 месяцев, ведь пока что невозможно воспроизвести полноценную систему кровоснабжения, которая питает мозг живого организма.

Иногда перед "смертью" органоида наблюдается всплеск активности, будто последние секунды жизни. Учёные, впрочем, не склонны романтизировать этот процесс. По их словам, органоиды - это не живые существа, а просто "компьютеры, сделанные из другого материала".

В биокомпьютерах FinalSpark органоиды подключены к электродам и способны реагировать на простые команды с клавиатуры. Их активность отображается на графиках, схожих с результатами ЭЭГ.

Впрочем, эксперименты с биочипами ведутся и за пределами FinalSpark. Другие лаборатории уже обучали искусственные нейроны играть в Pong и используют подобные структуры для тестирования лекарств от заболеваний вроде синдрома Альцгеймера и аутизма.

Главная цель таких исследований - объединить биологическую и кремниевую вычислительную мощь. Учёные надеются, что со временем Wetware сможет дополнить, а не заменить традиционные микропроцессоры, обеспечивая им скорость и энергоэффективность, присущие человеческому мозгу.

Ранее мы рассказывали, что ученые из США создали мозговой имплант, который буквально "читает" мысли. Первые испытания показали точность считывания в 74 процентах случаев.